Lernen aus der Geschichte? Das Fliegerviertel bzw. Neu-Tempelhof in Tempelhof

Miniserie zur Baugeschichte von Neu-Tempelhof

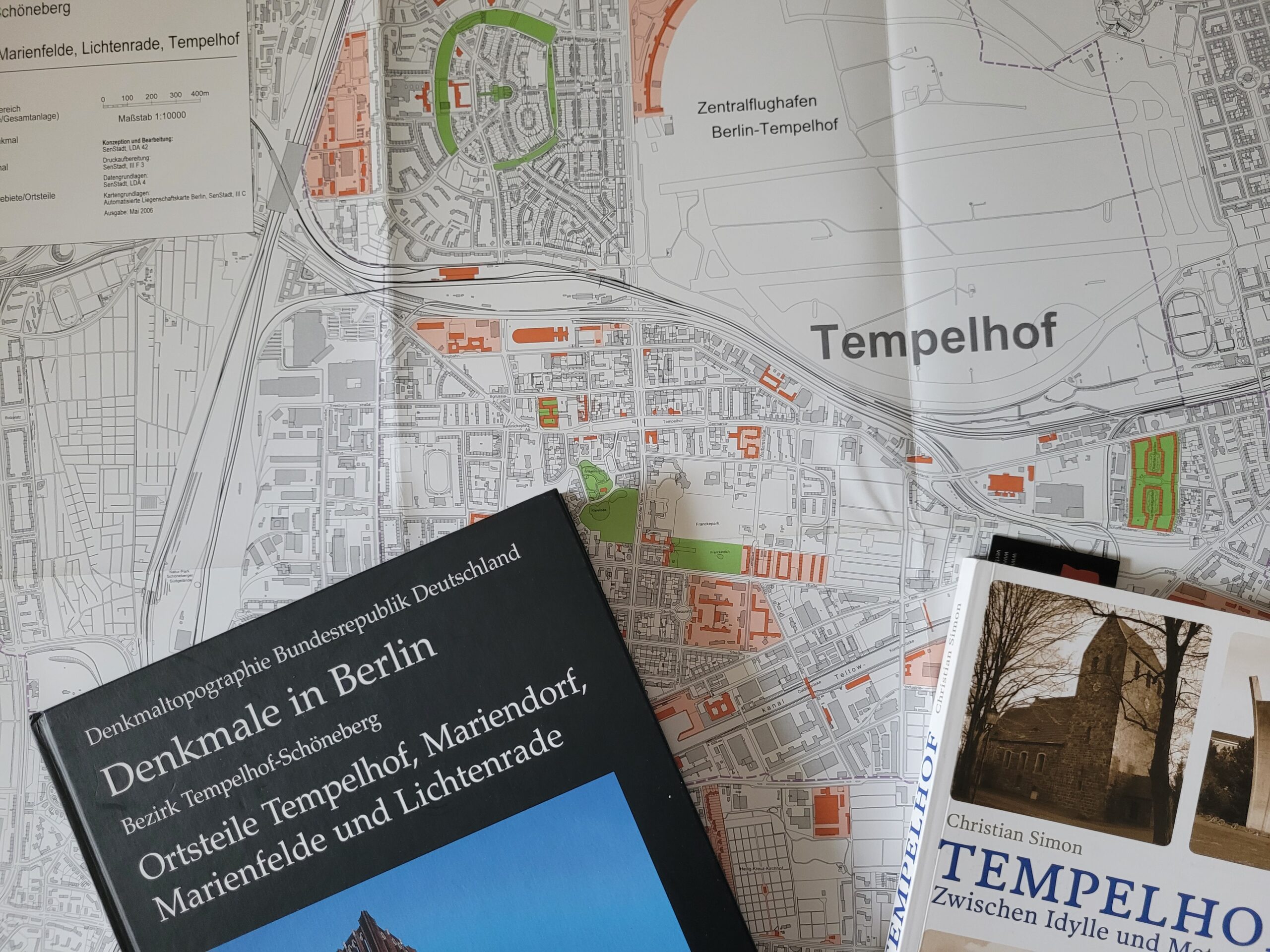

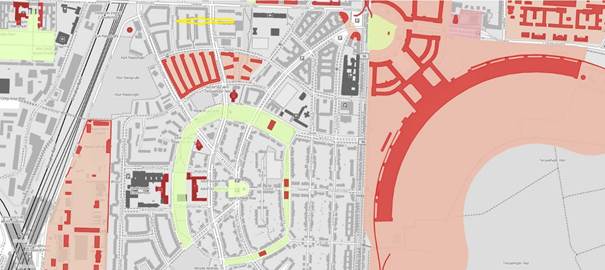

Neu-Tempelhof ist auch als Fliegerviertel bekannt. Wenige Jahre vor dem Ersten Weltkrieg wurde es geplant und durch die beiden Kriege in mehreren Etappen erbaut. Vielleicht nicht der große durchgehend überzeugende Wurf, aber im Vergleich zu heute doch aus einem Guss und zeitlos schön. Geschichte wiederholt sich nicht und doch gibt es Parallelen. Wer weiß heute noch, dass das Fliegerviertel eine Randbebauung des damals noch viel größeren Tempelhofer Feldes darstellt? In einer kleinen Serie wollen wir im Klartext und auf der Webseite des Abgeordneten Frank Luhmann auf die Geschichte der Straßen und Plätze dieses Ortsteils hinweisen. Es geht hier gleich vorneweg nicht um die Verherrlichung der Kampfpiloten aus dem Ersten Weltkrieg, deren Namen die Straßen größtenteils erst ab 1936 tragen. Wer weiß, dass sich hinter Loewenhardtdamm, Kleineweg oder Höhndorfstraße, „Helden“ aus dem Luftkrieg verbergen? Heute ist man sich auch trotz Zeitenwende sicher einig, dass die Verklärung von Krieg weiter nicht opportun ist. Der Mensch sollte doch weiter sein, als Krieg nur als Politik mit anderen Mitteln zu sehen. Die Namen zu löschen, würde aber den Menschen nicht heilen. Uns ist es in dieser Kleinserie eher wichtig, das Konzept hinter dem Viertel zu sehen. Namen sind nur ein kleines Detail, es ging darum, lebenswerten Wohnraum zu schaffen, den Herausforderungen der wachsenden Großstadt Berlin zu begegnen. Aus frühen Überlegungen der Städteplanung von 1911 können wir heute noch viel lernen.

Die Miniserie wird im alle zwei Monate erscheinenden Klartext abgedruckt und auch auf dieser Webseite zu lesen sein. Anregungen gerne an jkeller@frank-luhmann.de

Luftkampfhelden als Vorbilder? Das Fliegerviertel

Neu-Tempelhof ist auch als Fliegerviertel bekannt. Wenige Jahre vor dem Ersten Weltkrieg wurde es geplant und durch die beiden Kriege in mehreren Etappen erbaut. Vielleicht nicht der große durchgehend überzeugende Wurf, das findet auch der Abgeordnete Frank Luhmann, der hier seine Kindheit verbrachte, aber im Vergleich zu heute doch aus einem Guss und zeitlos schön. Wer weiß heute noch, dass das Fliegerviertel eine Randbebauung des damals noch viel größeren Tempelhofer Feldes darstellt? In dieser kleinen Serie wollen wir hier im Klartext auf die Geschichte der Straßen und Plätze dieses Ortsteils hinweisen. Es geht hier, das sei gleich vorneweg klargestellt, nicht um die Verherrlichung der Kampfpiloten aus dem Ersten Weltkrieg, deren Namen die Straßen größtenteils erst ab 1936 tragen. Wer weiß heute noch, dass sich hinter Loewenhardtdamm, Kleineweg oder Höhndorfstraße, „Helden“ aus dem Luftkrieg verbergen? Heute ist man sich auch trotz sogenannter Zeitenwende sicher einig, dass die Verklärung des Krieges weiter nicht angesagt ist. Wer aber die Namen nicht einordnen kann, kann auch nicht mitreden.

Die Höhndorfstraße verweist nicht wie vielleicht vermutet auf ein Dorf mit gleichem Namen in Schleswig-Holstein, sondern auf Walter Höhndorf (1892–1917), einen Jagdflieger im Ersten Weltkrieg. Das Todesjahr deutet daraufhin, dass er im Kriege umkam. Er ist nur 25 Jahre alt geworden. Die kurze Straße im Fliegerviertel zwischen Dudenstraße und Bayernring bekam bereits am 4. Aug.1930 seinen heutigen Namen. Höhndorf ist einer der wenigen Namensgeber, die aus unserer Region kommen. Er wurde nahe der Stadt Brandenburg in der Gemeinde Kloster Lehnin geboren. Er besuchte später die Hohenzollern-Oberrealschule in Schöneberg, die heutige Gustav-Langenscheidt. Er entwickelte früh eine Leidenschaft für Maschinenbau, weshalb er nach seinem Schulabschluss eine Ausbildung in der Automobil- und Flugzeugtechnik suchte. Einen Teil seiner Ausbildung verbrachte er an der Sorbonne in Paris, wo er im September 1913 das Fliegen lernte. Höhndorf war als Flugakrobatik-Künstler bekannt und arbeitete ab 1914 als Ingenieur bei den Union-Flugzeugwerken in Teltow. Durch den Ersten Weltkrieg bedingt, setzte er seine Talente im Luftkampf ausgerechnet gegen die Nachbarnation ein, in dessen Hauptstadt er zuvor das Fliegen gelernt hatte. In diesem Land würde er auch sterben, nicht im Luftkampf, aber bei einem Flugunfall. Der erste Weltkrieg war ein Experimentierfeld und ein Krieg, der erstmals auch mit einer Luftwaffe geführt wurde. Man denke nur an den Film „Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten“ mit Gert Fröbe als Oberst von Holstein. Natürlich eine Klamotte, aber er fängt die Aufbruchstimmung ganz gut ein, die Fliegerei schien etwas Besonderes zu sein. Sie wurde idealisiert, ein Kampf Mann gegen Mann, da waren noch nicht die Bomben, die von oben herabgelassen auf die Städte niederregneten. Es war fast wie ein Sport, statt Tore wurden Abschüsse gezählt. Es ging so lange gut, bis man aus dem Spiel flog, meist mit tödlichem Ausgang.

Zurück zu Höhndorf, dem jungen Mann wurde in der Nähe von Verdun, dessen Name mit Stellungskrieg und endlosem Leid verbunden ist, ein Denkmal errichtet, welches bis heute noch steht und an seinen tödlichen Absturz dort erinnert.

So stehen die Namen der Männer des Fliegerviertels allesamt für junge Männer, die früh aus dem Leben schieden. Auch der berühmteste von ihnen, der Rote Baron, Manfred von Richthofen, wurde nicht einmal 26 Jahre alt. Der Kleineweg ist kein kleiner Weg, sondern bezieht sich auf Rudolf Kleine (1886–1917), und trägt den Namen des Jagdfliegers seit dem 21. Apr. 1936. Die ruhige Wohnstraße hat die für das Fliegerviertel typische Reihenhausbebauung aus den 1920er Jahren. Für einige Monate war Kleine Gruppenführer der Flieger beim so genannten „England-Geschwader“. Mehrfach bombardierte er die britische Hauptstadt London im Herbst 1917 bei sechs aufeinander folgenden Nachtangriffen. Kaiser Wilhelm II. verlieh ihm daraufhin die höchste preußische Tapferkeitsauszeichnung, den Orden Pour le Mérite. Bei einem Einsatz am 12. Dezember 1917 über Ypern (Belgien) wurde Kleine abgeschossen und fand dabei den Tod.

Der Loewenhardtdamm geht auf Erich Loewenhardt (1897–1918) zurück, ebenfalls Jagdflieger im Ersten Weltkrieg. Der Loewenhardtdamm liegt zwischen Duden- und Manfred-von-Richthofen-Straße und führt über die Boelckestraße hinweg ins Zentrum des Fliegerviertels am Adolf-Scheidt-Platz. Die Fahrbahnen sind durch einen Mittelstreifen getrennt. Die ruhige Wohnstraße hat eine gute Anbindung an die. An der westlichen Ecke zur General-Pape-Straße befindet sich der Schwerbelastungskörper, der einer der Stationen des Geschichtsparcours ist. Seinen Namen bekam die Straße am 21. Apr. 1936.

Im März 1918, seinem Todesjahr, wurde Loewenhardt zur Jagdstaffel 10 versetzt, die zum Jagdgeschwader 1, unter der Führung Manfred Freiherr von Richthofens, gehörte. Bis Ende März 1918 schoss er 15 gegnerische Flugzeuge ab. Anfang April 1918, in einem Alter von lediglich 20 Jahren, wurde Loewenhardt zum Staffelführer ernannt. Es folgte in kurzer Zeit eine Vielzahl von Luftkämpfen, bei denen er siegreich war. Bis Ende Juli 1918, Loewenhardt flog nun eine Fokker D.VII, zählte er bereits 47 Abschüsse. Dafür bekam auch er den Orden Pour le Mérite ausgezeichnet. Erich Loewenhardt gehörte zu den drei deutschen Jagdfliegern, die mehr als 50 Abschüsse erreichten.

In einem Luftkampf mit der Royal Air Force stieß Loewenhardt mit einem anderen deutschen Flugzeug zusammen. Beiden Piloten gelang es zwar, aus dem Flugzeug zu springen, doch der Fallschirm Loewenhardts öffnete sich nicht. Er starb, sein Kollege überlebte das Unglück.